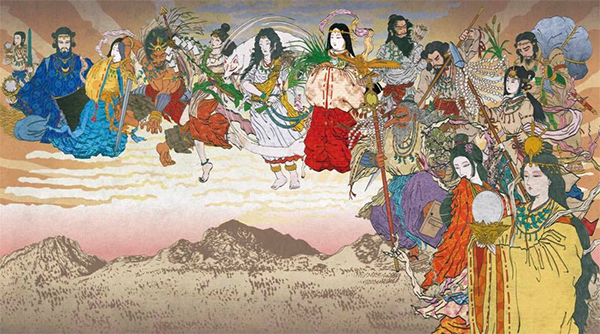

日本の源を探る旅

車戸(くるまど)氏の由来

車戸(くるまど)氏の由来「くなど」は「来な処」すなわち「きてはならない所」の意味。もとは、道の分岐点、峠、あるいは村境などで、

外からの外敵や悪霊の侵入をふせぐ神、道祖神の原型の1つ。

『古事記』の神産みの段において、黄泉から帰還したイザナギが禊をする際、脱ぎ捨てた褌から道俣神(ちまたのかみ)が化生。

この神は、『日本書紀』や『古語拾遺』ではサルタヒコとも呼ばれている。

『古事記伝』では「道饗祭祝詞(みちあえのまつりのりと)」の八衢比古(やちまたひこ)、八衢比売(やちまたひめ)と同神であるとしている。

また車戸氏を発した出雲族は 南インドから渡来したと伝承されている。

出雲族の民族神はクナト神・幸の姫・サルタ彦=象の住む国からやって来たとされています。

サルタ彦はガネーシャのこと。ガネーシャは非アーリア系の民族神で、 後にヒンズー教に取り込まれました。

仏教では歓喜天(聖天)とされたガネーシャは象の頭なので、日本では鼻が長い猿田彦となりました。

いま様々な分野で日本の原点回帰が高まり、自分のルーツを楽しむ人々が増えています。

“古くて新しい日本=天の縄の気高い歩みを求めて、

イエスの証と、くノ一凛子の生涯を著した凛子は日本をあるべき姿へと復興し、やがて未来へと導びいて行きます”

NPO天の縄が考える“自分のルーツを楽しむ”とは、豊かさと

ゆとりを象徴する最も文化的で贅沢な精神の営みであり、

また歴史へのロマンはいつの世にも快く感動的で人を酔わせるものであります。

日本文化の美学は国境を越えた人間の共通本能の拠りどころであり、

それだけに世界中の人々にも身近で理解されやすい。

イエスの証と、くノ一凛子の生涯は私たちの持つ五感すべてを刺激し感性をかきたててくれるのです。

「褒めたたえよ、とこしえに生きておられる神とその支配を。

神は鞭打つ。しかしまた憐れまれる。 」

トビトの賛歌 13:1